爱游戏体育-赛制革新后的2019中国击剑俱乐部联赛,掌声与争议并存

2019年,中国击剑俱乐部联赛迎来了一次全面的赛制改革,引发了体育界的广泛关注,这次改革旨在提升赛事的专业性、公平性和观赏性,但同时也带来了诸多讨论,联赛的口碑如何?是赞誉多于批评,还是争议盖过掌声?让我们从多个角度回顾这一年的赛事,剖析其背后的得失。

赛制改革的背景与内容

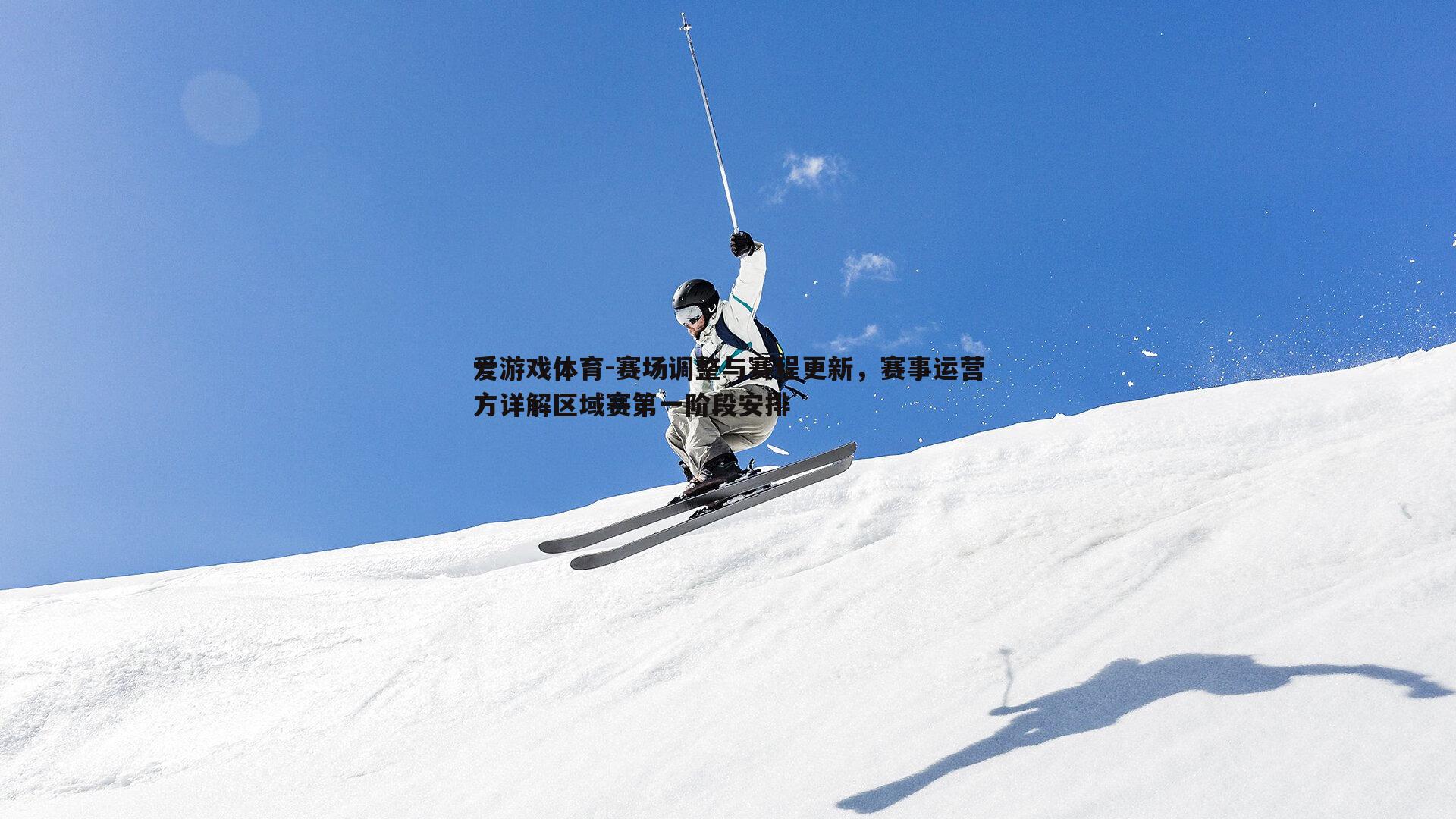

中国击剑俱乐部联赛自创办以来,一直是国内业余和专业击剑运动员的重要平台,随着击剑运动的普及和参与人数的激增,原有的赛制逐渐暴露出问题:赛事规模庞大导致组织混乱、年龄分组不合理引发公平性质疑、赛程密集让运动员疲惫不堪,为此,2019年,中国击剑协会与赛事主办方联手推出了改革方案。 包括:调整了年龄分组标准,从原有的简单按年龄划分改为结合技术等级和参赛经验的综合评估,旨在让比赛更具针对性,引入了分组淘汰赛和积分排名系统,减少“一轮游”现象,提升选手的参与感,赛程被优化为分站赛加总决赛的模式,每站比赛间隔更合理,以减轻运动员的负担,加强了裁判培训和科技应用,如电子裁判系统的推广,以提高判罚的准确性。

这些改动在理论上看似完美,但实践中的效果却引发了不同的声音。

掌声:改革带来的积极变化

多数参与者和观察者对2019年的联赛改革给予了肯定,年龄分组和技术结合的调整让比赛更公平,以往,年轻选手常因经验不足而早早出局,新规则下,他爱游戏体育们能与水平相近的对手竞技,提升了成长空间,一位来自北京的俱乐部教练表示:“这次改革让更多孩子找到了自信,比赛不再是‘强者恒强’的单调循环。”

赛程优化和分组淘汰赛制赢得了好评,分站赛的设置让选手有更多调整和备战时间,减少了因连续作战导致的伤病风险,积分系统的引入也激励了运动员持续参与,一位业余选手分享道:“我以前打完一场就感觉结束了,但现在每场比赛都关系到年度排名,这让我更有动力。”电子裁判系统的使用显著降低了误判率,提升了赛事的公信力,数据显示,2019年联赛的投诉率比前一年下降了30%,这体现了科技赋能的可喜进步。

从观赏性来看,改革后的联赛吸引了更多观众和媒体关注,分站赛在多个城市举办,结合本地文化元素,打造了“体育+旅游”的模式,在成都站,赛事与当地美食节联动,现场观众人数创下新高,社交媒体上,相关话题的讨论量同比增长了40%,许多网友称赞联赛“更接地气,更像一场全民盛宴”。

争议:改革中的不足与挑战

改革并非一帆风顺,争议声同样不容忽视,最大的质疑集中在年龄分组和技术评估的复杂性上,一些家长和俱乐部反映,新规则导致分组混乱,有时高水平选手被“降级”到低组别,反而造成不公平,一位上海俱乐部的负责人指出:“技术等级评估主观性强,有些孩子因为俱乐部资源不足,无法获得公平评级,这违背了改革的初衷。”

赛程优化虽减轻了负担,但分站赛的增加也带来了成本问题,许多业余选手家庭表示,旅行和住宿费用大幅上升,让参与变得“奢侈”,一位来自中西部地区的家长算了一笔账:“去年我们只参加两站比赛,今年为了积分不得不跑四站,经济压力太大了。”这暴露出联赛在普及性与商业性之间的平衡难题。

另一个争议点是裁判系统的依赖度过高,尽管电子裁判减少了人为错误,但技术故障时有发生,导致比赛中断,在南京站的一场关键比赛中,因设备失灵,判罚延迟了近半小时,引发了选手和观众的不满,有人批评道:“过度依赖科技,反而让比赛失去了击剑的传统韵味。”部分老派裁判对新系统适应不良,影响了执法一致性。

从整体口碑看,联赛的商业化趋势也引发了担忧,赞助商和广告的增多让赛事更具活力,但也有人觉得“过于商业化”,冲淡了体育精神,总决赛中频繁的广告插播被批“影响观赛体验”,一些纯粹主义者呼吁回归更简洁的赛事模式。

进步中的反思

总体来看,2019年中国击剑俱乐部联赛的赛制改革是一次积极的尝试,它在公平性、专业性和观赏性上取得了显著进步,赢得了多数参与者的掌声,但争议也揭示出实施中的盲点,如分组复杂性、经济负担和技术依赖问题,这些反馈为未来的优化提供了宝贵方向。

击剑作为一项古老而优雅的运动,在中国正迎来新的发展机遇,联赛的改革不仅是赛制的调整,更是对体育精神的探索,或许,口碑的两极化恰恰说明了它的活力:在掌声与争议中,中国击剑正一步步走向成熟,如何更好地平衡创新与传统,将是联赛持续发展的关键。

我要留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

评论留言